【イベントレポート】北海道東川町・雪川醸造の山平さんご来店

先日、北海道東川町でワインづくりをされる「雪川醸造」の山平さんにご来店いただきました。

当店では今年1月に新規お取り扱いスタートをさせていただいたばかりの雪川醸造さん。つくり手を囲み一緒にワインを味わいながら、東川町という地域のことや、山平さんのワインづくりに込める思いなどを伺いました(なんと、スライドを用いたプレゼン?まで用意してくださいました)。ワインは、現在販売中のほぼ全てのラインナップと、未発売のシードル、現在は販売していない2022年ヴィンテージのワインも提供していただきました。

雪川醸造をたっぷり味わう会で、お聞きした貴重なお話や店主の感想をレポートします✨

目次

北海道東川町のワインづくりのポテンシャル

雪川醸造は、山平さんが北海道東川町に約4年前に移住して立ち上げたワイナリー。東川町は旭川の隣にある人口約8500人の小さな町で、人口の半分が移住者といわれるほど移住人気の高い町だそうです。ワイン銘醸地として知られる、イタリアのトスカーナと同じ緯度に位置します。年間の雨量は日本全国平均よりも少なく、北海道で有名なワイン産地の余市との比較では、ほぼ同じ気候ですが、ブドウ収穫前の時期の気温がより低いのが東川町。気温が低いということは、より葡萄の酸が残るので、良いワインづくりができるポテンシャルのある地域だと考えている、と山平さんが語ってくれました。

雪川醸造は、山平さんが北海道東川町に約4年前に移住して立ち上げたワイナリー。東川町は旭川の隣にある人口約8500人の小さな町で、人口の半分が移住者といわれるほど移住人気の高い町だそうです。ワイン銘醸地として知られる、イタリアのトスカーナと同じ緯度に位置します。年間の雨量は日本全国平均よりも少なく、北海道で有名なワイン産地の余市との比較では、ほぼ同じ気候ですが、ブドウ収穫前の時期の気温がより低いのが東川町。気温が低いということは、より葡萄の酸が残るので、良いワインづくりができるポテンシャルのある地域だと考えている、と山平さんが語ってくれました。

IT×文学×ワイン─異色の経歴を持つ山平さん

つくり手の山平さんは元々IT系のサラリーマン出身。AIでワインラベルを描き、英文の醸造に関する論文を読み込んでchatGPTと壁打ちする姿はまさに理系!という感じですが、実は文学部出身だそう。文学部と聞いて、妙に納得したのは、山平さんの説明が非常に分かりやすいということ。文学部だから、言葉を上手に使って、やさしく伝わりやすい言い方で難しい物事を話すのが得意なのだと感じました。

例えば、イタリアのトスカーナと北海道東川町は緯度が同じであるという説明をするときに、「要はね、緯度が同じってことは、太陽の当たる確度が同じってことなんですよ」と一言添えてくれる、そうすると急に緯度が同じであることのイメージが湧きやすくなりました。

バンドマンであり文学部出身というアート的感性を持ちながらも、超ロジカルに科学で醸造を捉える。そのバランス感覚が、山平さんの独特の魅力なのだと感じました。

また、山平さんの考えと行動はシンプルかつ大胆。移住という一大決心の経緯を聞くと、「東京、暑いなぁ~。あ、北海道行こ。」という軽やかな発想で移住を決めたとの回答!(笑) ワインを作るという挑戦に関しても、「醸造とは、糖からアルコールを作ること」と超シンプルにとらえて飛び込んでいらっしゃいます。シンプルで大胆ですが、すごく理にかなっているように見えました。

ワイン作りにおいても、年に1回しか醸造経験は積めないと思いがちですが、冬の間に季節が逆の南半球ニュージーランドに行って仕込みの経験を2倍速、3倍速で積んでいくのもそのひとつ。「面白そう」と思うことに大胆に、かつ知的に、スピード感を持って突っ込んでいく山平さん。同じ時間を生きてもインプットする経験や情報量が多いからこそ、アウトプットされるワインのレベルアップや幅の広がりも人の2倍3倍なのかもしれないと思いました。

当日のワインラインナップ

イベント当日のワインは以下の7種類。

イベント当日のワインは以下の7種類。

・ナイアガラセッコ2024(オレンジワイン)

・ピノ・グリ Hachi2023(オレンジワイン)

・シードル(未発売)

・ツヴァイゲルトロザート2022(ロゼ)

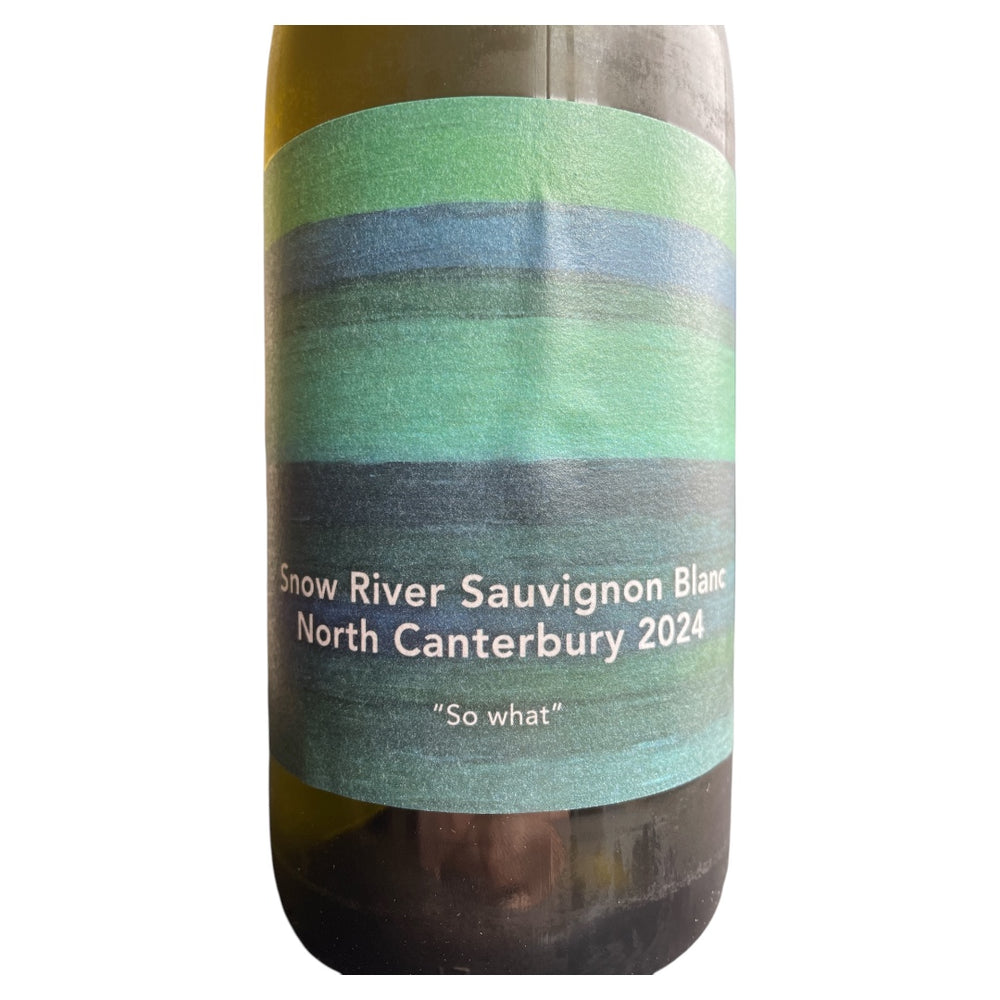

・ソーヴィニヨンブラン ノースカンタベリー2024(白)※NZ産葡萄使用

・ソーヴィニヨンブラン Hachi2023(白)

・もう1種類は、下の写真に写っているロザートソーダ2023というロゼスパークリング🍷

つまみは、雪川醸造さんのワインに合わせた当日限定の盛り合わせ✨

どのワインも北の大地を思わせるような爽やかでクリーンな味わい。

心地よく喉を潤し、もう1杯!と飲み進めたくなるものばかりでした。

…ここで一つ、大きな特徴といえる点にお気づきでしょうか?

そう、ラインナップに赤ワインがないのです。雪川醸造で現在育てているブドウは9品種ですが、これまでリリースしたワインは、白ワインとロゼ、オレンジワインのみ。しかもその全てが木樽を使用しないワインです。その理由は、「まずは作り方がシンプルな白ワインだけに絞った」という合理的思考。ワインづくりって情熱やロマンの世界だと思っていたので、なるほど、こんなにシンプルな考え方があるのか!とここでも驚き。

ちなみに、ご自身で最も注目している品種は?と聞くと、ソーヴィニヨンブランが北海道の気候にとても合っていると考えていて、特に期待しているとのことでした。イベント当日は、北海道のソーヴィニヨンブランに加えて、ニュージーランドに行って仕込みをされたソーヴィニヨンブランのワインも飲ませていただきましたが、それぞれ特徴が異なり面白く、どちらも美味しかったです。

雪川醸造のソーヴィニヨンブラン、ぜひ一度お試しを!

さらに、現在醸造中の2024年ヴィンテージのワインでは、赤ワインや木樽を使ったワインにも挑戦しているとのことです。また違ったタイプの雪川醸造のワインが飲める日が来るのも楽しみです✨

特別ではなく、日常に寄り添うワイン

もう一つ、雪川醸造の特徴はコルクを使用したワインがないこと。

雪川醸造の目指すワインづくりとして、3つのポイントを教えていただきました。

・日々の食事に合わせやすいワイン

・もう一度飲みたくなるワイン

・つながりやうるおいを感じ、飲む人が次の一歩を踏み出せるようなワイン

ワインならチーズ!とかではなく、いつものごはんで良い。例えば一人暮らしで簡単な夕食に、ビールやチューハイを飲むような日常の場面で雪川醸造のワインを飲んでほしい。だからコルクではなく便利なスクリューキャップにしている。 ワインを飲む時間が、少しでも誰かの活力に繋がるようなものだといいな、という山平さんの言葉に、私たち日本ワイン店じゃんの目指すことと似たものを感じました。

さらに、プチ情報ですが、雪川醸造のワインにはラベルに小さい文字でサブタイトルが書かれています。例えば、ピノ・グリには「Stay with me」。これは、山平さんがこのワインから思い浮かんだ歌の曲名なのだそうです。イベントでは実際にワインごとのプレイリストの音楽をかけていただき味覚と聴覚をリンクさせ、うーん、確かにそんなイメージかも!など想像にふける楽しい時間も。皆さんも雪川醸造のワインをお手に取ったときは注目してみてください♪

まとめ

山平さんのワインづくりは、アート的な感性とロジカルな思考が絶妙に融合したスタイルがとても印象的でした。

行動力に溢れた経験談の数々に圧倒されますが、その裏には、ブドウ収穫後の選果(ブドウの果実から付着物や傷んでいる実を選り分ける作業)をかなり拘りぬいたりと、細かいポイントをきちんと押さえた確かな実績があって、クリーンなワインが出来上がっているのかなと感じました。

東川町は「写真の町」として知られ、毎年「写真甲子園」という学生写真の全国大会が開催されています。山平さんからも、参加者へお土産にと雪川醸造の四季のカードをいただきました。北の地でのワイン作りの風景が美しいですね。

今後の雪川醸造のさらなる進化が楽しみです!

山平さん、ご参加された皆さま、楽しい時間をありがとうございました🍷