シードルとは?リンゴのお酒のおすすめの飲み方、アルコール度数を解説!

当店でもいくつか取り扱いのあるシードル。「興味はあるけど試したことがない」「もっとこだわって選びたい」という方に、

シードルとはどんなお酒なのか、歴史や製法、さらにはアルコール度数やおすすめの飲み方をご紹介します。

目次

シードルってどんなお酒?

シードルとは、リンゴ果汁を発酵させて作られる、ヨーロッパの伝統的なアルコール飲料です。

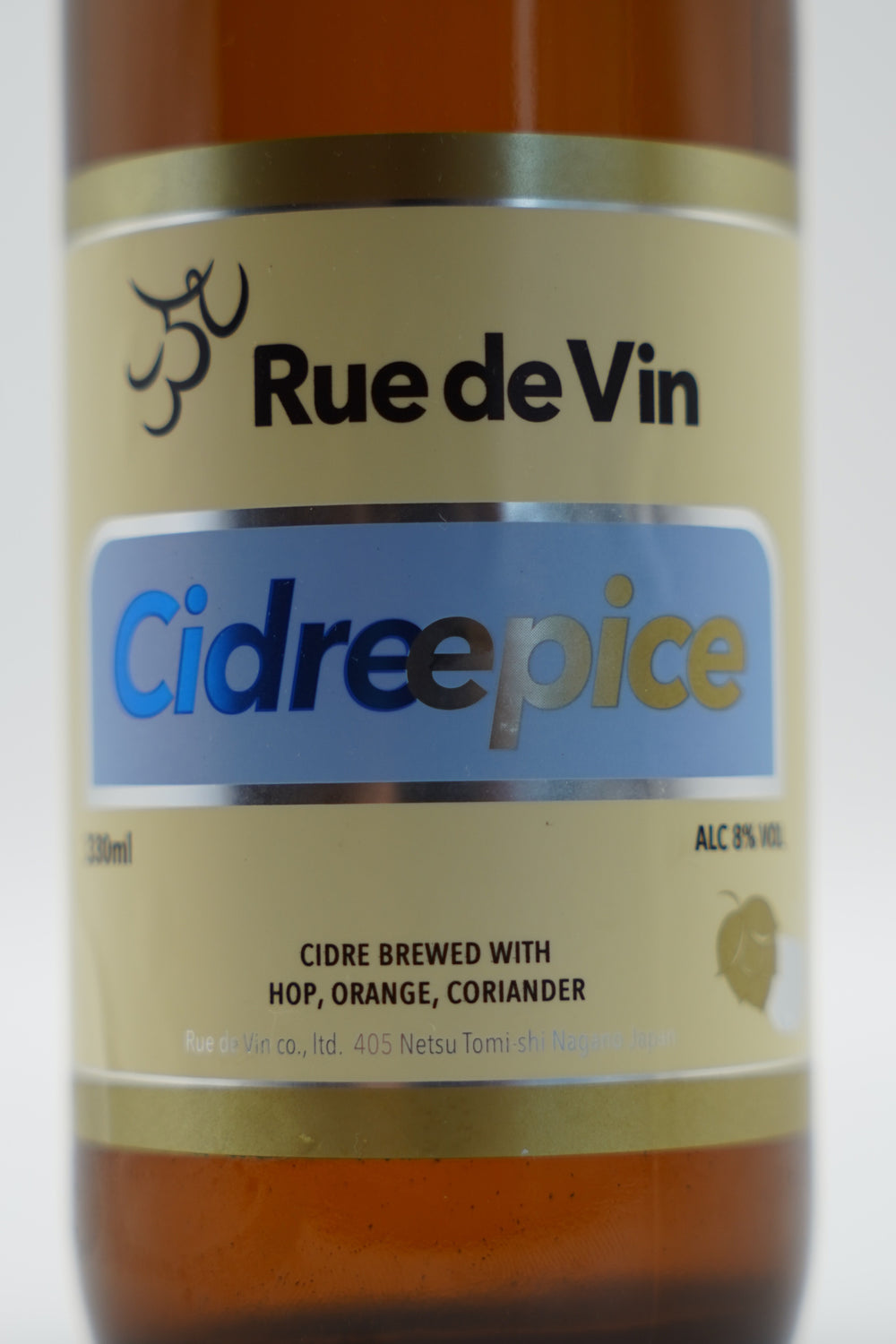

発泡性のものが多く、甘口から辛口まで様々なスタイルがあります。アルコール度数は2~8%程度と比較的低く、お酒が強くない方にも

飲みやすいお酒です。リンゴの豊かな風味と爽やかな酸味のある味わいが特徴で、ワイン同様食中酒として親しまれています。

国ごとに異なるシードルの呼び名

世界中で愛されている飲み物、シードル。その呼び方は国によって異なります。

フランス語由来の「シードル(cider)」という名前は、「酔わせる飲み物」を意味するラテン語の「sicera」を起源としています。

イギリスではサイダー、アメリカやカナダではハードサイダーと呼ばれており、ビールに匹敵する人気を誇ります。

シードルの歴史

フランスやイギリスで生まれ、農民たちに親しまれてきたシードル。

その起源は古代にまで遡ります。アルコール製造は紀元前4000年のメソポタミア文明から始まり、シードルの原型は紀元前1世紀の圧搾機の開発時期

に誕生したと考えられています。

リンゴが広く栽培されていた中世ヨーロッパでは、11世紀頃にフランスのノルマンディ地方やブルターニュ地方、イギリス西部でシードル造りが

盛んになり、ヨーロッパ各地へと広まりました。製法やリンゴの品種は地域ごとに異なり、多彩な味わいを楽しむことができます。

日本にシードルが伝わったのは、ヨーロッパから近代的なワイン生産技術が導入された明治時代で、1956年に発売された「アサヒ シ ードル」が

最初の商業用シードルといわれています。1990年代後半にアメリカンスタイルのシードルが登場したのをきっかけに人気を博し、現在では幅広い種類の

シードルを気軽に楽しむことができます。

シードルの作り方

シードルはワイン同様果汁を発酵させており、その製造過程も似ています。

大まかには次のようなプロセスを経て造られます。

- 熟したリンゴの実を収穫、屋外で熟成させる

- 洗浄した実を破砕して圧搾機に投入し、果汁を取り出す

- 取り出した果汁に酵母を加え、タンク内でアルコール発酵させる(一次発酵)

- 別のタンク(または瓶内)へ移し、さらに発酵を進める(二次発酵)

- 熟成させたら瓶に詰めて完成

発酵には通常数週間から数か月を要し、その長さによって甘口や辛口といったスタイルが決まります。

二段階の発酵を経ることで、風味や香りがより引き立ち、スパークリングワインのような口当たりの発泡性が生まれます。

使われる品種は実に多様で、海外では「ヤーリントンミル」「ピピン」「ダビネット」等のタンニンが豊富なシードル専用の品種が、

日本では「ふじ」「紅玉」等の甘みの強い食用品種がよく使われます。リンゴの品種にも注目して選んでみてください。

ワイン・ビールとの製造方法の違い

シードル、ワイン、ビールは、いずれも発酵させて作られる発泡性のアルコール飲料ですが、その発酵方法や原料に違いがあります。

シードルはリンゴ、ワインはブドウ、ビールは麦芽やホップを原料として発酵させています。

シードルは体にもやさしい?

シードルはプリン体がほとんど含まれておらず、辛口のものは低糖質のため、ダイエット中の方、健康に気遣いながら楽しみたい方にもおすすめです。

また、リンゴ由来の豊富な栄養素は、美容や代謝に良い影響を与えるとされています。ワイン等と比べるとアルコール度数が比較的低いのも、

気軽に飲める理由の一つです。

プリン体や糖質を気にせず体にやさしく気軽に楽しめるアルコールとして、新たな選択肢の1つに入れてみてください。

シードルの楽しみ方

クセのないスッキリとした風味を持つシードルは、飲みやすい口当たりでアルコール度数が比較的低めなので、

どんな人でもシーンを選ばず楽しむことができます。

リフレッシングなテイストは春や夏によく合い、ピクニックやバーベキューなどのアウトドアシーンにも最適です。

● おすすめの飲み方

冷やして飲むと、炭酸の口当たりや爽やかな味わいが引き立ちます。ドライタイプなら5〜7℃、甘口タイプなら3℃前後が適温です。

個性的な香りのものやアルコール度数が高めのものは、10℃前後でより旨味を感じやすくなります。

スパイスやレモンを加え、温めて作るホットシードルは、冬の寒い日やホリデーシーズンにぴったりです。

● 料理とのマリアージュを楽しむ

食事とのペアリングが楽しめるのもシードルの魅力の一つ。酸味と甘みのバランスが良く、甘口から辛口まで様々なタイプがあるので、

あらゆる料理と合わせることのできるオールラウンダーです。本場フランスではそば粉のガレットと楽しむのが定番スタイルですが、

日本のシードルに多い辛口タイプは、豚肉や海鮮、和食と相性抜群。食事に合わせる飲み物に迷ったら、ぜひシードルを選んでみてください。

当店では、ご自宅で簡単に作れるおつまみレシピを学ぶワークショップや、生産地の地場食材を取り入れた特別なフードメニューの提供、

飲食店さんとのコラボレーションなど、フードペアリングのご提案も行っています。

イベントについての情報はこちら。フードペアリングを楽しむきっかけとしてぜひ訪れてみてください。

日本のシードルの魅力を知ろう!

フランスやイギリス名産であることから「海外のお酒」というイメージが強いかもしれませんが、

最近では日本の生産者も増え、作り手のこだわりが光る個性豊かな味わいを楽しむことができます。

日本では、リンゴの産地として知られる青森県や長野県で多く造られていて、国産の品種である「ふじ」や「紅玉」を使用した、

すっきりとした辛口のものがよくみられます。

そのままでも食べられる食用リンゴは品質が高く、そのリンゴを使ったシードルも上質な仕上がりになります。

海外の加工用リンゴで作られたものと比べると、香りが強い、風味が豊か、リンゴ本来の甘みが感じられるといった点が特徴です。

当店で扱っているシードルも食用リンゴで造られています。ぜひこちらから試してみてください。

シードルの選び方

シードルを選ぶ際には風味の他にも、リンゴの品種や産地、発泡性やアルコール度数にも注目してみてください。

● 味わいのタイプ

甘口は甘いものが好きな方向け。デザートとして楽しみたい場合や、初心者さんにもおすすめです。

辛口は食事と一緒に楽しみたい場合や、さっぱりとした味わいを好む方向けです。

● リンゴの品種

味わいは品種に大きく影響されるため、お好きな品種で選ぶ方法もおすすめです。また、単一品種か複数品種をブレンドしたものなのかという違いもあります。単一品種のものは、その品種特有の風味や特徴を純粋に楽しむことができます。一方、複数品種をブレンドしたものは、甘み、酸味、渋みのバランスが良く、生産者の個性が表現されています。

● 発泡性

発泡性シードルは、爽やかでパーティーや食事の席に最適。「静かなシードル」という意味のスティルシードルと呼ばれる炭酸がないタイプのものは、

風味をじっくり楽しみたい方におすすめです。

● 原産地

発祥の地であるフランスやイギリスが有名な産地ですが、日本でも国産のリンゴを使ったオリジナルの銘柄が造られています。

日本のシードルは香りが強く、リンゴの甘みが感じられる味わいが特徴です。一方、海外のものはタンニンが豊富で、渋みや苦みが感じられる深みのある

味わいの傾向があります。飲み比べて地域ごとの特色を楽しんでみてください。

● アルコール度数

2~8%と幅があり、軽めのものからしっかりとしたアルコール感のあるものまで、好みに合わせて選ぶことができます。

甘口のシードルは低め、辛口のシードルは高めであることが多いです。

●番外編:リンゴ以外のフルーツの風味を味わう

リンゴ以外に、洋梨やベリー類、チェリーのシードルも製造されています。製法はリンゴのシードルと同じですが、

風味や色合いはフルーツによって異なるため、その違いを楽しんでみてください。

当店では、香月ワインズさんの「あやてらす」を取り扱っています。地元綾町産の無農薬の日向夏と文旦だけで作られたフルーツワインは、

柑橘の香りとまろやかな酸味が口いっぱいに広がり、ジューシーな味わいを楽しめます。地元とのつながりを大切にして作られた、ワイナリーのこだわりが詰まった一品です。

これらのポイントを参考に、自分の好みにぴったりのお気に入りの一本を探してみてください。

シードルの保存方法

美味しく飲むための前準備として、保存方法にも気をつけてみてください。

ポイントは3つ。

- 直射日光、高温を避けて冷暗所に置く

- 開栓後は冷蔵庫で保存し、できるだけ早く飲みきる

- 栓が乾燥しないように水平に寝かせる。

これらを守ることで、本来の味わいを損なうことなく、新鮮な状態で楽しむことができます。

まとめ

今回は、シードルの作り方や種類、産地ごとの味の違い、楽しみ方をご紹介しました。

リンゴの品種や産地によって異なる個性が楽しめるシードルは、知れば知るほどその奥深さに魅了されます。日本のシードルは、国内産の上質なリンゴを

使用していて、その風味豊かで飲みやすい味わいは食事との相性もよく、他のお酒とは違った楽しみ方を提供してくれます。

ワインやビールに加えて、シードルも新たな選択肢としてぜひ試してみてください。

「日本ワイン店 じゃん」では、全国のつくり手を訪問し厳選した100種類以上の日本ワインを取り扱っています。

角打ち営業では、旬の食材と和の調味料を使った料理とのマリアージュもお楽しみ頂けます。日本中を旅するようにこのワインからあのワインへ、

人に教えたくなるマリアージュの発見と、共感と感動を分かち合う仲間が出来るはず!ぜひお気軽にお越しください。