温泉街のモダンな蒸留所から生まれる

クラフトジン

東京から新幹線で約2時間。長野県にある野沢温泉を訪れたのは、実は今回が初めて。

土産物店や民宿が軒を連ねる、昔ながらの素朴な温泉街といった趣の通りを抜け、汗だくになりながら坂道を200メートルほど登ると、「野沢温泉蒸留所」が見えてきます。

缶詰工場をリノベーションしたという建物の中に足を踏み入れると、天井の高い広々とした空間に、所狭しと並べられた樽に圧倒されます。ここでは、クラフトジンだけでなくウイスキーも製造しており、この樽ではウイスキーの原酒を熟成中なのだそう。

コンクリート打ちっぱなしのインダストリアルな雰囲気に、地元の杉材を使った貯蔵スペース。都会的でスタイリッシュながらも、この地の風土や歴史を感じさせるあたたかみもある空間です。

異国から来た酒好きが、

この地に魅せられて

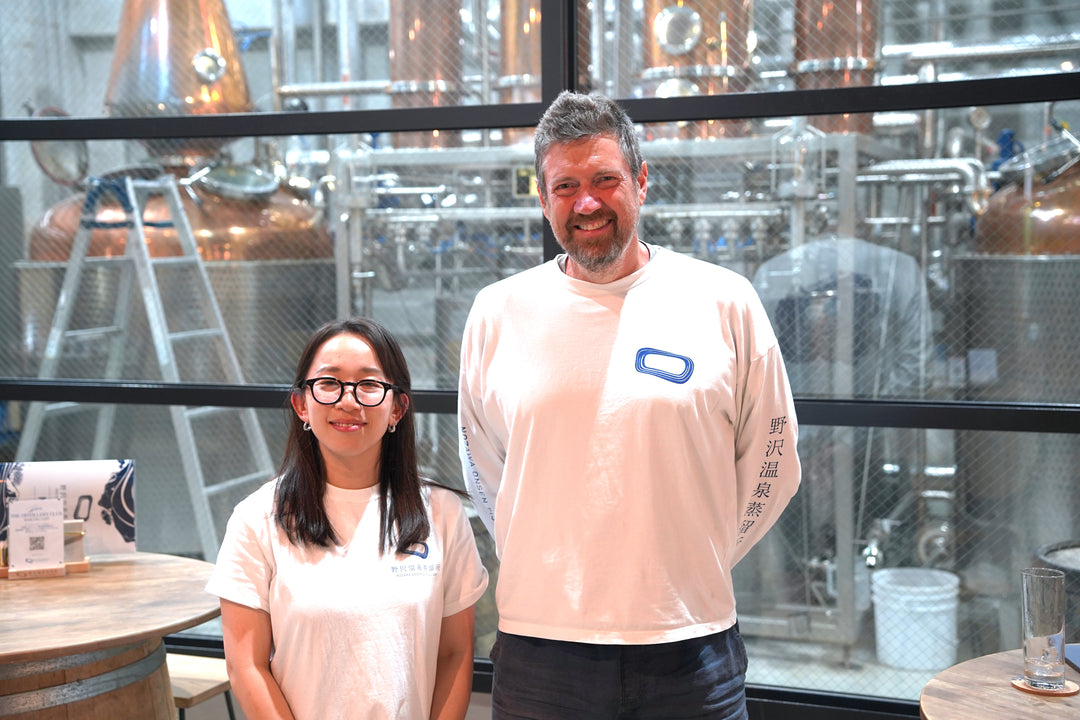

代表のフィリップさんはオーストラリア出身。

ワーキングホリデーで日本を訪れ、その後は金融マンとして働いていたという、ちょっと意外な経歴の持ち主です。そして、日本酒の利き酒師の資格を持っている、筋金入りのお酒好きでもあります。

そんな彼は野沢温泉を訪れ、この土地の空気や人のあたたかさ、そして自然の美しさにすっかり魅了されてしまったのだとか。

「自然の魅力もあるけれど、何よりも人があたたかい。東京や大阪にも住んだけど、ここには死ぬまで住み続けたいくらい」と、この土地への深い愛着を語ってくれました。

土地を丸ごと味わう

「野沢という土地の魅力をそのまま表現したい」フィリップさんが目指すのは、この地の空気や風景をまるごとボトルに詰め込んだような一本。

ボタニカルに使う植物は、すべて野沢で採れるもの。200種類以上の植物(なんと土まで!)の香りや風味をひとつひとつ試し、厳選したのが今のラインナップです。

シグニチャーの「NOZAWA GIN」には、野沢の山で採れるカキドオシという植物が使われており、爽やかでウッディな味わいが楽しめます。

ちなみに、野沢といえば野沢菜ですが、これは香りにエグみが立ってしまい不採用となったそう。そんなエピソードにも、素材選びへの妥協のなさが表れています。

湧き水が生む、繊細な味わい

加水には「六軒清水」という地元の湧き水を使っています。野沢温泉村は、どこを歩いていても雪解け水の流れる音が聞こえるような、水の豊かな街。ブナの森に蓄えられ、50年かけてゆっくりと濾過された湧き水は、実際に飲んでみると、とても丸く、やわらかい口当たり。

フィリップさん曰く、「温泉地の水には珍しく鉄分を含まない、ジンの繊細な香りを邪魔しない理想的な水」なのだそう。香りだけでなく、そのやさしい飲み口からも、野沢の風土を感じることができます。

ボトルにぎゅっと閉じ込めた、野沢の物語

ラベルにも、野沢という土地の物語が丁寧に紡がれています。

それぞれのジンのラベルには、野沢の四季折々の風景。共通して中央に配された、ぐるりと楕円を描くように重なる線が特徴的なロゴマークは、季節の巡りや地層、年輪をイメージしたものです。

「ブナの森に蓄えられた雪解け水が、何十年もの時をかけて濾過され、湧き水として戻ってくる。それがこのジンのおいしさの秘密ということを知ってもらいたい」――そんな想いから生まれたデザインだそうです。

味わい、香り、そしてラベル。

野沢の自然、そして人々の想いがぎゅっと詰まった一本には、瓶を開けた瞬間から、野沢の風景が五感に広がっていくような体験が待っています。