蔵の町、時をつなぐ酒蔵

かつて紅花や養蚕で栄えた、蔵の町・宮城県村田町。通りを歩けば、往時の面影を残す蔵づくりの建物がぽつりぽつりと姿を現します。今はひっそりとしながらも、そこにはかつての営みの記憶を確かに感じます。

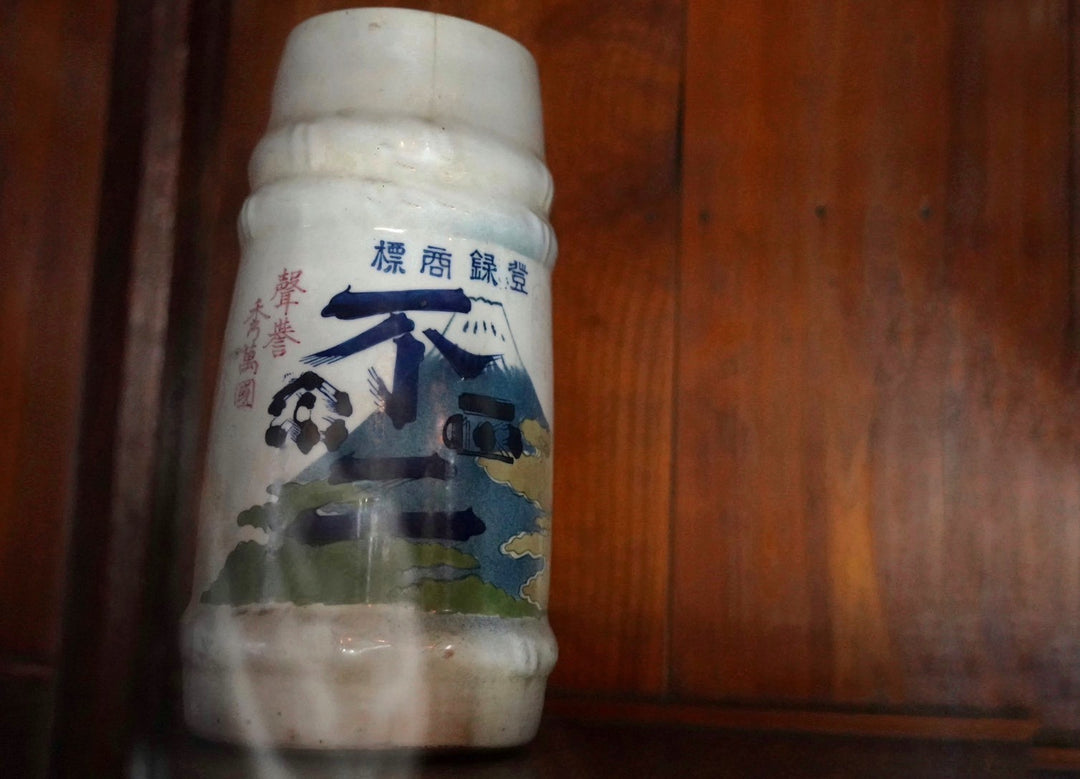

そんな情緒ある町並みに、そっと溶け込むようにある大沼酒造店。正徳二年(1712)創業、江戸時代から300年以上にわたって酒造りを続けてきた老舗です。その店構えにはどこか商店のような印象もあり、不思議に思って尋ねてみると、かつては酒造りと並行して問屋業も営んでいたのだそうです。

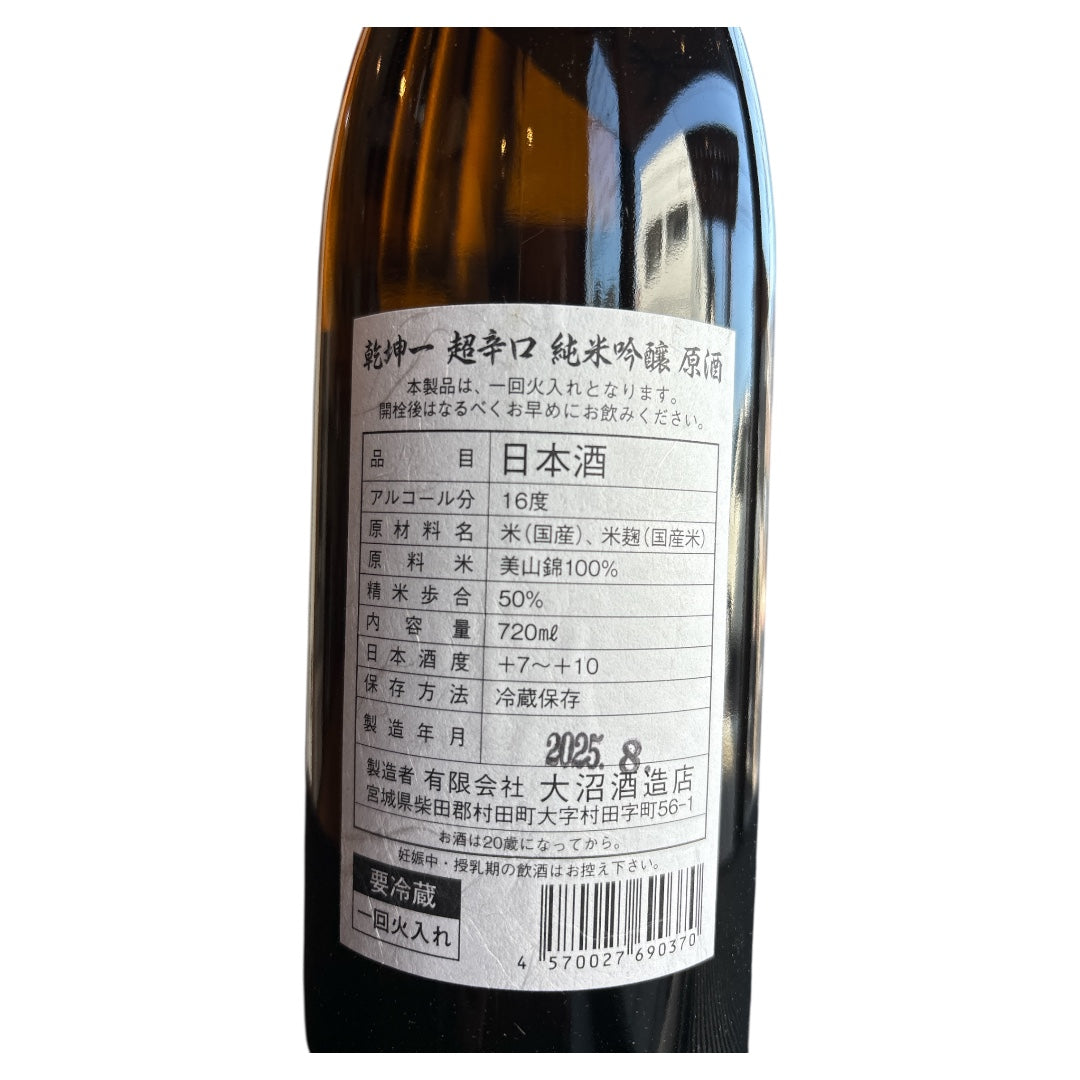

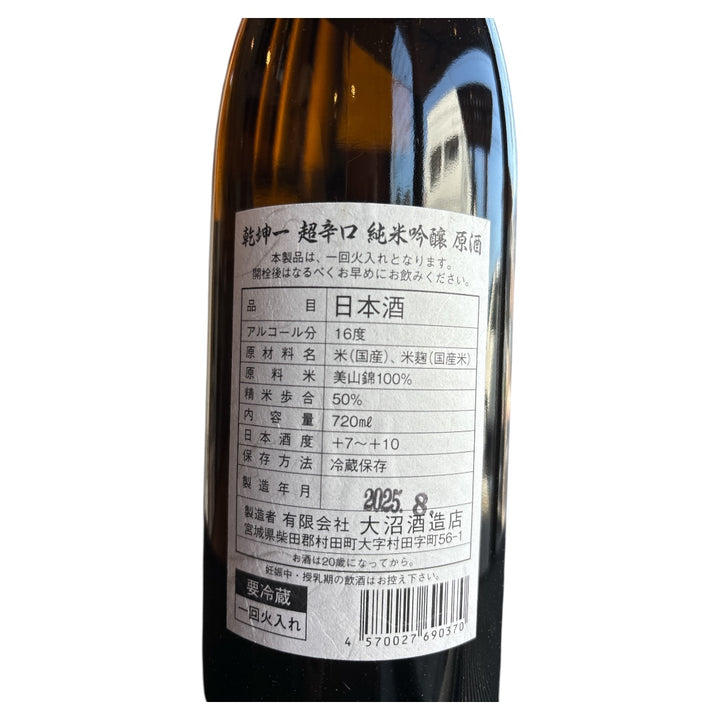

「乾坤一」の名が導く、妥協なき酒造り

蔵の代表銘柄「乾坤一(けんこんいち)」は、創業当時には「不二正宗」という名で親しまれていました。明治時代の初代宮城県知事、松平正直がその味に感動し、「この世で一番のお酒になるように」という願いを込めて、「乾坤一」の名が授けられたそうです。そんな名にふさわしい酒を届けるために、幾度となくその姿勢を問い直しながら目指してきたのは「しっかりとした酒質の酒」。

「味だけでなくストーリーもしっかり伝えたい」と設えられたテイスティングルームで、歩みを止めることなく磨かれ続けてきた乾坤一の「今」と静かに向き合います。口に広がるのは、キレがよく、料理に寄り添ってくれるバランスのよさ。そして、身体にすっと馴染み、染みわたっていく優しさが印象的で、「余韻上々」という表現がそのままぴたりと重なります。ワインでいうと、どこか甲州を思わせるような、主張しすぎず、ずっと飲んでいられる、そんなおいしさです。

大沼酒造店の現在地、守破離の酒造り

17代目である代表取締役の大沼さんは、「今まで通りでは、今までと同じものしかできない。自分がやるからには、自分の造りたい酒を極めていきたいんです」と、静かながら確かな熱をもって語ってくれました。伝統に甘んじることなく、変えるべきところは変える。理想の酒に向かって一歩ずつ歩を進めるその姿は、まさに「静かな革命家」。

大沼さんが理想とするのは、宴の中盤から後半にかけて自然と手が伸び、「最後はやっぱり乾坤一で締めようか」となるような酒。心と身体にすっと染みわたり、飲み疲れず長く寄り添ってくれるような味わいです。そんなお酒を目指して、たゆまぬ探求が続けられています。

宮城の飯米で醸す酒

大沼酒造店が目指す、静かにしみわたる酒を形づくる核となるのが、地元・宮城のササニシキ。驚いたのは、一般的な酒米ではなく食用米を用いていること。これが大沼酒造店ならではの個性を生み出しています。

また、地元農家とのつながりも大事にしており、契約農家さんの名前をラベル裏に記したアイテムも。「口に含めば、地元の風景や農家さんの顔が心に思い浮かぶ」「地元を愛し、地元から愛される」——そんな酒を造りたいという蔵の想いが、まっすぐに伝わってきます。

大地震を乗り越えて―受け継ぐもの、

変えていくもの

長い歴史の中、順調なばかりではありませんでした。東日本大震災を含め三度の大地震に見舞われ、大規模な改修工事を余儀なくされますが、古い梁など歴史ある部分をできるだけ残し、蔵の記憶はつながれ続けています。長期間にわたり醸造ができない苦しい時期もあり、心が折れそうになったこともあったが、なんとか乗り越えてきた、と語ってくれました。

歴史をただなぞるのではなく、何を受け継ぎ、何を変えていくのか。大沼酒造店の現在地には、そうした問いと向き合いながら積み重ねてきた時間が今も静かに紡がれていました。