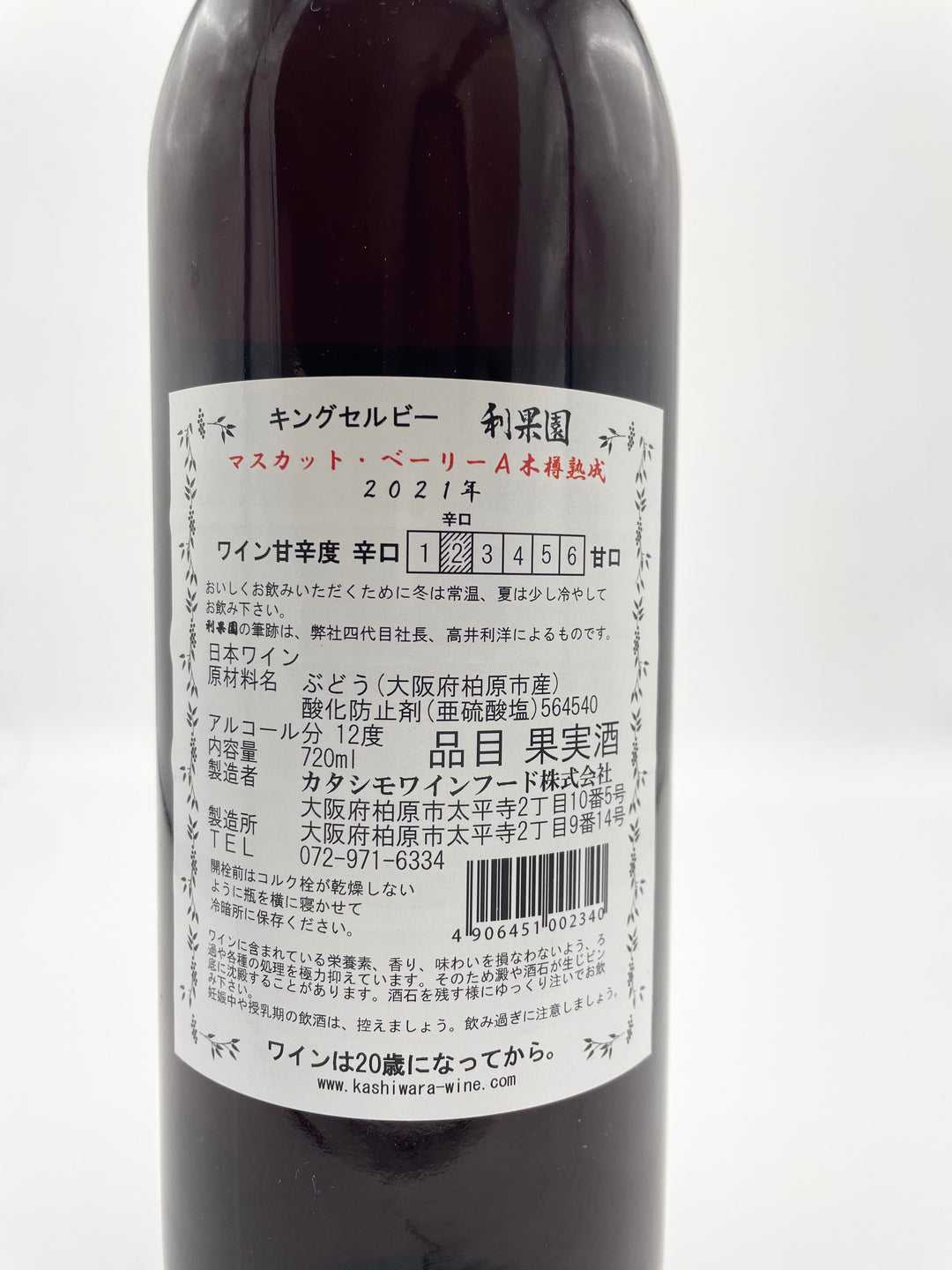

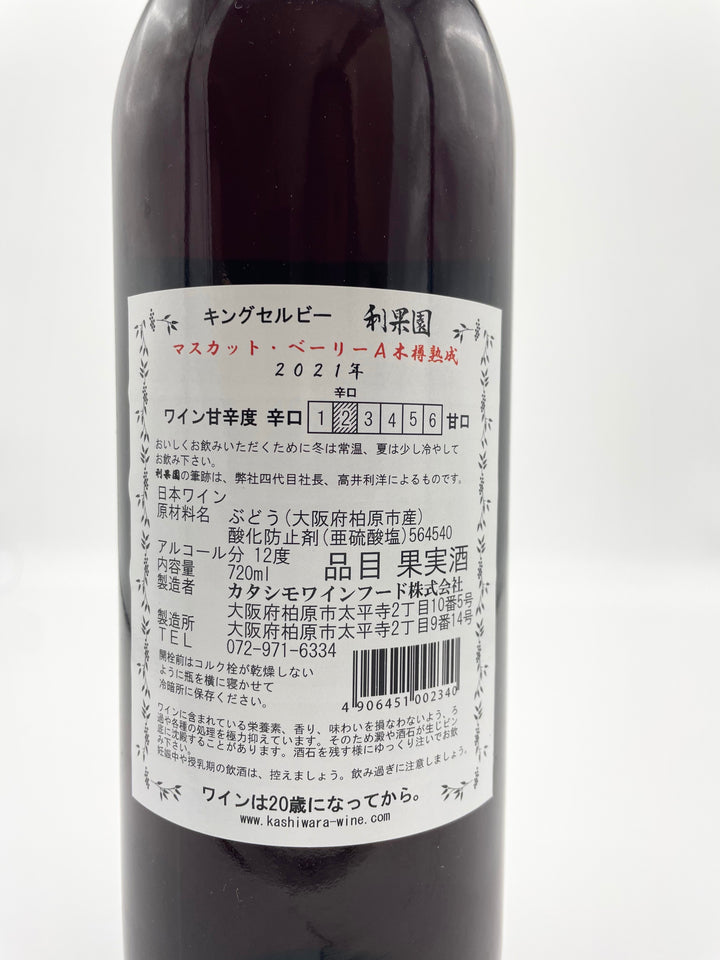

カタシモワイナリー(大阪府)

利果園マスカットベーリーA

通常価格3,100円(税込)

3,100円(税込)

/

No reviews

6本セットと他の商品は同時に購入できません

【商品説明】

大阪の老舗ワイナリーがつくる、日本固有品種ブドウ100%の赤ワイン。フレンチオークで熟成されていて、落ち着いた樽の香りと共にちょうど良い渋みを味わえます。醤油や味噌を使った日本の食卓の料理にとても良く合います。和食と飲むとどこか懐かしさを感じながら、スイスイと心地よく流れてくれるワイン。一家に一本置きたい赤ワインです。

- タイプ

- 赤ワイン

- 産地

- 大阪府柏原市

- 品種

- マスカットベーリーA

- 味わい

- 辛口

- ボディ

- やや軽い

ご注文から1~3日以内に発送いたします。

発送先エリアにより送料が異なります。下の表でご確認ください。

1回のご注文でワインは最大12本まで発送可能です。

送料は決済時に自動的に計算されます。

また、5月~9月にお送りする商品は、雑貨・缶詰・瓶詰のみのお届けの場合を除きクール便での発送となり、380円(税込)のクール便代を送料に加えて頂戴します。

つくり手から預かった商品を、品質を損なわずお届けするためです。ご了承ください。

*発送先は沖縄県、離島を除く日本国内に限ります

| 発送エリア | 送料(税込) |

|---|---|

| 北海道/九州 | 990円 |

| 北陸/東海/信越/南東北 | 890円 |

| 中国/四国/北東北 | 960円 |

| 関東 | 860円 |

| 関西 | 930円 |